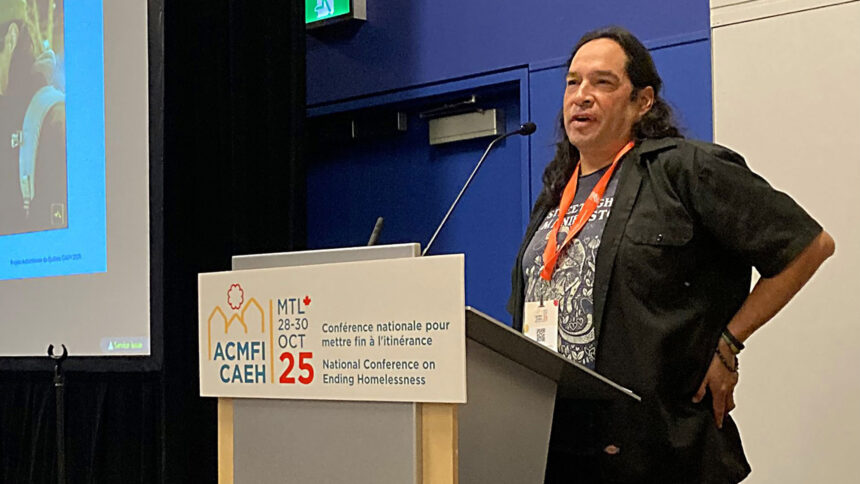

Chris Brown est sobre depuis deux ans. Né Christopher Lee Roy à Moose Jaw, en Saskatchewan, Brown a été victime de la rafle des années 60. Il a été adopté par une famille non autochtone et a connu et avec sa famille jusqu’en 1992, lorsqu’un ami lui a suggéré de s’enfuir à Montréal. Là-bas, il est devenu un enfant de la rue. Il se souvient avoir découvert, dès l’âge de 16 ans, qu’il pouvait entrer dans l’un des nombreux dépanneurs et acheter une bière et une cigarette pour moins de deux dollars, sans qu’on lui pose de questions. « C’est ce qui m’a vraiment permis de continuer à progresser dans mes dépendances », dit-il. Jusqu’à il y a deux ans, lorsqu’il a senti que la fin de sa vie comme buveur approchait. « Mon corps ne tenait plus le coup », se souvient-il. « Mon cerveau était en train de lâcher. Et vous savez, ces choses qu’on dit, comme « la prison, la folie, la mort, ce sont les seules options », je le crois. Et j’ai vraiment pensé à la folie. Quand je me réveillais, je ne pensais qu’à ma prochaine boisson. » Depuis les six derniers mois, Brown se réveille chaque matin dans l’une des 14 chambres de la Maison Annagiarvik, située près du centre-ville de Montréal, une résidence de transition à long terme pour les personnes autochtones sobres qui quittent la rue. La Maison Annagiarvik est gérée par Projets autochtones du Québec (PAQ), un organisme qui offre des abris aux membres de la communauté autochtone urbaine de Montréal qui éprouvent des difficultés à se loger. Brown a discuté de ses expériences dans le cadre d’un panel sur les approches autochtones en matière de réduction des méfaits et de sécurité culturelle lors de la Conférence nationale 2025 sur l’élimination de l’itinérance, qui s’est tenue mercredi à Montréal. En plus de la présence de Brown, qui a parlé de ses expériences, le panel était composé d’un administrateur de Projets Autochtones du Québec et de chercheurs du Laboratoire pour les Autochtones et la décolonisation des savoirs pour l’intervention (ADESI) de l’Université de Montréal, qui travaille avec PAQ. Les solutions à court terme, et pour le long terme PAQ gère plusieurs refuges dans la région de Montréal, dont un refuge sobre à court terme offrant 54 lits et un centre à court terme pour la consommation contrôlée d’alcool, avec 50 chambres individuelles et une zone de consommation désignée sur place. Le centre de consommation d’alcool contrôlée est devenu opérationnel après la première année de la pandémie de COVID-19. À peu près au même moment, la ville de Montréal s’efforçait de créer des logements pour les consommateurs d’alcool dans le prolongement de la Mission Old Brewery, un grand refuge du centre-ville qui accueille à la fois des Montréalais autochtones et non autochtones. Certaines autres villes canadiennes proposent des centres de consommation d’alcool contrôlée, mais beaucoup sont encore en cours de développement et se heurtent souvent à l’opposition des politiciens et des habitants qui estiment que de donner de l’alcool à des personnes alcooliques est contre-productif. Les représentants et les chercheurs du PAQ présents au panel étaient là pour discuter des deux options de logement à long terme proposées par le PAQ aux personnes souffrant de dépendance. L’une de ces maisons est Annagiarvik, où Brown réside, tandis que l’autre est connue sous le nom de Maison PGA, une résidence pour le programme de gestion de l’alcool (PGA) du PAQ. Esmé-Renée Audéoud, qui était auparavant intervenante au PAQ, st aujourd’hui assistante de recherche à l’ADESI, et étudie le programme PGA, le premier du genre au Québec. En savoir plus : L’Obligation de circuler de la STM affecte les refuges pour gens en situation d’itinérance « 28 jours sans alcool », un défi difficile à relever dans plusieurs communautés autochtones Audéoud explique que l’objectif des services offerts par PAQ, qu’il s’agisse de logements sobres ou de consommation d’alcool gérée, est d’essayer d’atteindre le plus grand nombre de personnes possible en leur fournissant ce dont elles ont besoin à court et à long terme. « Il suffit de les rencontrer là où ils en sont », dit-elle, « et de les maintenir en vie. Parce qu’on ne sait jamais ce qu’ils deviendront. » Tout comme Audéoud, Christie Chuprun a travaillé pendant plusieurs années comme intervenante au PAQ, ainsi qu’au Centre d’amitié autochtone de Montréal voisin. Aujourd’hui, elle est coordonnatrice de recherche à l’ADESI. « Le programme de gestion de l’alcool [s’intéresse] à un modèle de réduction des méfaits pour la situation des Autochtones sans-abri ici, à Montréal », explique-t-elle. L’objectif principal était de créer un espace où les gens ne seraient pas refoulés parce qu’ils continuaient à boire. « Pour quelqu’un qui ne souhaite pas suivre la voie de la sobriété », explique Chuprun, « ou qui n’est pas prêt à s’attaquer à certains facteurs liés à un traumatisme, à sa santé mentale [ou] à de nombreuses autres raisons, vous avez un endroit où rester et où vous pouvez vous rendre sans avoir à boire dans la rue. Vous avez un foyer et vous pouvez continuer à consommer de l’alcool. » L’alcool géré : comment ça marche et ce que ça offert Dans une présentation, Audéoud explique comment chaque résident du Maison PGA travaille avec un médecin sur place pour déterminer les doses d’alcool nécessaires et le moment où les prendre. Les résidents reçoivent ensuite, par exemple, une boisson contenant deux portions d’alcool toutes les heures pendant la journée, jusqu’à un nombre maximum de portions convenu entre le résident et le médecin. Selon Audéoud, le fait d’offrir de l’alcool aux résidents réduit le risque qu’ils aient recours à des produits alcoolisés non destinés à la consommation (comme le désinfectant pour les mains et le bain de bouche), tout en réduisant les interactions avec la police et les visites aux urgences. Naturellement, les résidents du PGA ne risquent pas de perdre leur logement pour avoir bu, ce qu’ils peuvent faire de manière beaucoup plus contrôlée que dans la rue. « Désormais, vous n’avez plus besoin d’arrêter de boire pour être accepté à l’intérieur », explique Chuprun. « Vous n’avez pas besoin de modifier votre consommation pour avoir un logement. Vous pouvez avoir une chambre et être accepté sans avoir à le cacher. » Audéoud reconnaît que le public ne comprend pas toujours pourquoi la PGA et ses défenseurs estiment que donner de l’alcool aux personnes qui en sont dépendantes est le choix le plus sain possible. « Souvent, nous parlons des méfaits et des ravages de l’alcool sans réaliser que c’est une forme de survie », dit-elle. « Il y a là une question de survie, bien plus que de destruction. Donc, en stabilisant [la consommation] et en la rendant un peu moins nocive, nous pourrions alors travailler à stabiliser d’autres facteurs également. » Leona Shecanapish est une ancienne animatrice culturelle du Centre d’amitié autochtone de Montréal, originaire de la nation Naskapi de Kawawachikamach, dans le nord-est du Québec. Aujourd’hui, elle travaille à temps partiel avec l’équipe du PAQ pour les aider à mettre en place des éléments culturels plus adaptés aux communautés autochtones isolées. « Je pense que le PAQ fait un excellent travail », déclare Shecanapish, « mais je veux aussi m’intéresser davantage aux lacunes : que font-ils lorsque les maisons sont pleines ? Il y a une liste d’attente, [et] ils retournent dans la rue. Ils recommencent à consommer ou à boire. Que pouvons-nous faire de plus ? J’essaie toujours de trouver des moyens d’améliorer les choses. » Les panélistes, dont Esmé-Renée Audéoud, chercheuse à l’Université de Montréal, deuxième à partir de la gauche, regardent Chris Brown faire une présentation lors de la Conférence nationale 2025 sur l’élimination de l’itinérance. Photo : Jesse Staniforth/APTN Nouvelles nationales Remplir le temps et l’espace après la sobriété Brown affirme que la décision d’arrêter de boire n’a pas été facile à prendre, et qu’il n’avait pas prévu qu’il serait si difficile de combler le vide que l’alcool avait laissé dans sa vie. « C’est tout l’aspect mental », explique-t-il. « Que vais-je faire de mon temps après ? J’ai passé tant d’années à boire. Que vais-je faire pendant les 20 prochaines années ? Que vais-je faire pendant les 20 prochaines semaines ? » Pendant un certain temps, Brown a trouvé que la réponse la plus simple était d’emporter un ballon de basket avec lui. « Aller jouer au basket le matin au lieu d’aller voir mes potes, qui fument et boivent », explique-t-il. « J’aurais pu aller les voir et traîner avec eux, mais j’aurais probablement rechuté. Comme on dit chez les Alcooliques anonymes, « avancez la bande » ». Aujourd’hui, Brown dit avoir des projets pour l’avenir. Le bail actuel de la maison Annagiarvik court pour les cinq prochaines années, et il peut y habiter pendant toute la durée du bail. « J’ai une fille qui va bientôt avoir cinq ans », dit-il. « J’espère donc que, dans cinq ans, j’aurai mon propre appartement stable, un endroit où elle pourra venir. Je serai toujours sobre et je continuerai à aider les gens. Je ne sais pas vraiment ce que me réserve l’avenir dans cinq ans, mais je sais juste que, si je continue à faire ce que je fais, je suis sur la bonne voie. » Continue Reading

Deux approches de la dépendance visent à aider autant de consommateurs dalcool itinérants que possible

Leave a Comment