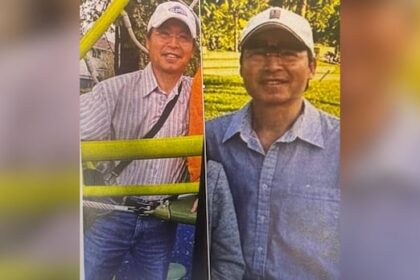

La semaine dernière, la sénatrice Amina Gerba a livré une déclaration personnelle troublante dans la Chambre rouge, du Parlement du Canada. « Chers collègues, cette femme, c’est moi, » la sénatrice a déclaré à ses collègues du Sénat. « J’ai compris que j’avais été victime de stérilisation forcée. » Dans une publication Facebook, la sénatrice Michèle Audette a souligné le courage de sa collègue. « J’espère de tout cœur », a-t-elle poursuivi, « que ce témoignage donnera de la force aux femmes qui n’osent pas encore dénoncer, ou qui hésitent parce qu’elles doutent. » Son témoignage public coïncide avec la médiatisation d’un recours collectif visant trente femmes atikamekws, alléguant avoir subi une intervention chirurgicale touchant leur fertilité sans consentement libre et éclairé et ce, remontant jusqu’à 1980. Autorisée par la Cour d’appel en février 2025, l’action collective en dommage et intérêts vise trois médecins et le CISSS de Lanaudière, soit l’hôpital Pierre Le Gardeur et l’hôpital de Joliette. L’hôpital de Joliette est connu des communautés, comme étant le lieu où Joyce Echaquan est décédée, aux mains du personnel infirmier lui ayant refusé des soins en plus de s’être moqués de ses souffrances. En savoir plus : Le sénat adopte à l’unanimité un projet de loi visant à mettre fin à la stérilisation forcée des femmes autochtones Le Cercle des survivantes pour la justice reproductive se réunit nationalement pour la première fois Maître Lemay-Langlois, l’avocate responsable du recours, a dit ce qui suit pour ceux et celles qui se considèrent victimes : « C’est-à-dire que, tant que la situation d’une femme correspond à la description du groupe qui a été autorisé », explique-t-elle, « elle fait automatiquement partie du recours, à moins qu’elle décide de s’exclure. » Tant qu’un jugement prévoyant une période de réclamation personnelle n’a pas été émis, aucune action n’est requise. Entre-temps, le chemin de la guérison, lui, est possible. La coprésidente du Cercle des survivants pour la justice reproductive, Claudette Dumont-Smith, a été témoin de partages qui ont eu un effet libérateur, lors du tout premier rassemblement annuel de l’organisme. « Puis il y avait des femmes qui vivaient avec ça pour 25, 30 ans, 40 ans ! » elle souligne. « Enfin, elles ont eu une place ou une plateforme pour venir parler de ça. Je pense qu’elles se trouvaient seules, tu sais, dans ce qu’elles vivaient, mais quand ils ont regardé, comme il y avait plus de 150 femmes, quand elles ont vu ça, tu sais, c’était comme, c’était touchant. » Le Cercle des survivants pour la justice reproductive est un organisme sans but lucratif en activité depuis à peine un an et demi. « Notre message est à travers le Canada », dit Dumont-Smith, « et que les femmes de tout partout peuvent adhérer parce qu’on est là pour les aider. » Le cercle, qui compte plus de 500 membres, propose une aide financière aux survivants. Pour ce faire, il faut s’inscrire au registre dont la politique de confidentialité est rigoureuse. Les demandes doivent détailler la méthode de guérison choisie. « Ça peut être aller à des rencontres de d’autres survivants », explique Dumont-Smith, « ça peut être aller à la rencontre d’aînés, mais c’est elles qui décident comment elles veulent guérir. » L’aide financière peut aller jusqu’à 10 000$. Selon Dumont-Smith, le recours collectif au Québec est le premier à la canada, mais d’autres suivront. « En fait, je suis sûre que ça va arriver, parce qu’il y a des avocats qui sont déjà impliqués avec les survivantes. » Pour rejoindre l’action collective au Québec, maître Lemay-Langlois indique qu’il est possible de communiquer directement avec elle. « Si elles ont des questions, si elles veulent mieux comprendre c’est quoi l’action, si elles veulent savoir ce qui s’est passé. » La Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être apporte une aide immédiate à tous les peuples autochtones au Canada. Elle est accessible par téléphone, au 1 855 242-3310 Continue Reading

Stérilisation involontaire : une sénatrice parle de sa propre expérience

Leave a Comment